Abschied zum Saisonbeginn - Letzte Ausgabe der nordic sports

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

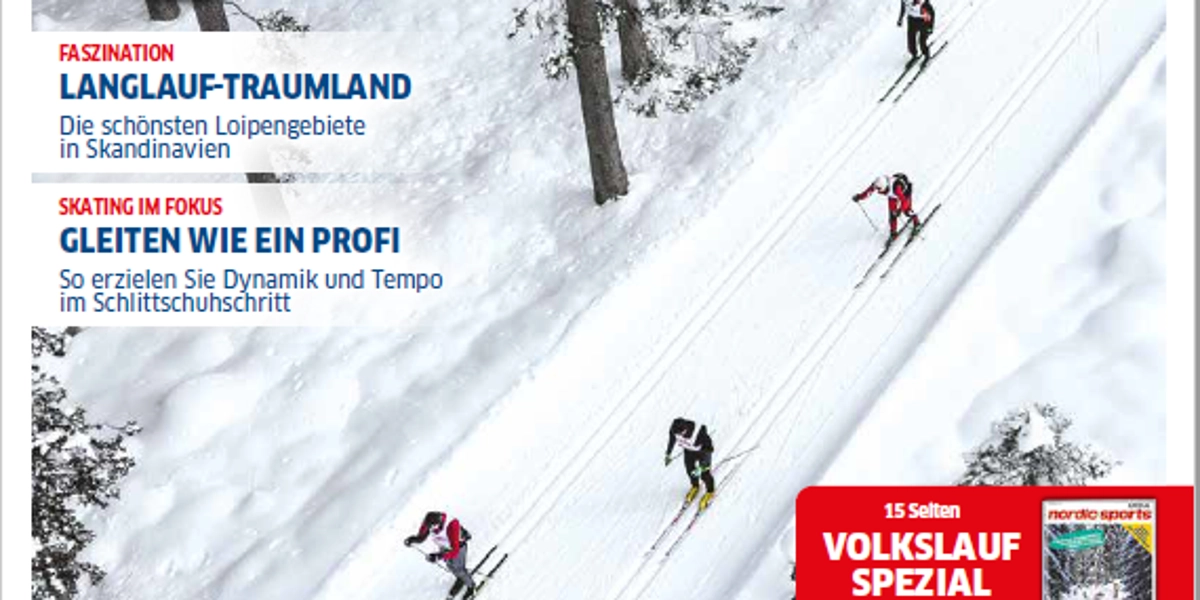

Der Winter naht und damit auch die Langlauf-Saison. Mancherorts sind dank Snowfarming die ersten Loipen schon gespurt. In der Ungeduld und Vorfreude auf den Saisonbeginn mischt sich diese Tage aber auch ein bisschen Wehmut. Denn das Heft 02-03/2024, das am 08. Dezember erschienen ist, war die letzte Ausgabe von nordic sports.

Schweren Herzens haben wir uns entschieden, das Magazin zum 31. Dezember 2023 einzustellen. Das tut uns für vor allem für Sie, liebe Leserinnen und Leser, leid, die uns viele Jahre die Treue gehalten haben. Darum haben wir uns zum Abschluss für Sie noch einmal richtig ins Zeug gelegt und eine Doppelausgabe mit deutlich erweitertem Umfang produziert - quasi zwei Hefte in einem. Mit geballten Informationen und Wissen rund um die wichtigsten Langlauf-Events der kommenden Monate. Und einem ausführlichen Marktüberblick mit den neuesten Produkten und Trends. Die perfekte Lektüre vor dem Saisonstart.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Knapp neun Jahre lang habe ich die nordic sports redaktionell begleitet und mitgestaltet. Seit der Saison 2019/2020 war ich Chefredakteur des Magazins, von dem wir in der Redaktion meist nur als „Die nordic“ gesprochen haben. Dass diese Zeit nun zu Ende geht, macht mich in der Tat wehmütig. „Die nordic“ war mir sehr ans Herz gewachsen.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, mit denen ich in den vergangenen Jahren zusammenarbeiten durfte. Das sind die Kollegen in der Redaktion ebenso wie die externen Mitarbeiter aus der Welt des Skilanglaufs, die mit ihrem Fachwissen und ihren Einblicken das Heft bereichert haben, sowie die Athletinnen, Athleten und Trainer für die immer wieder interessanten und stets angenehmen Gespräche. Und natürlich danke ich vor allem Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse und Ihre Treue. Denn für Sie haben wir „Die nordic“ gemacht. Es war vielleicht nicht immer alles perfekt – aber wir waren stets mit Leidenschaft für den nordischen Sport bei der Sache und haben unser Bestes gegeben, für Sie ein Magazin zu produzieren, das informiert und unterhält.

Ich werde die nordic sports vermissen – und verbleibe mit allerherzlichsten Grüßen!

Eine wichtige organisatorische Information noch: Sollten Sie eine Rechnung über die Ausgabe 3/2024 hinaus erhalten und bezahlt haben, können Sie sich bezüglich einer Rücküberweisung per E-Mail an unseren Kundenservice unter nordicsports@aboteam.de wenden. Bitte teilen Sie dabei Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift sowie die Abonummer (diese finden Sie auf dem Adressetikett) und eine Bankverbindung (IBAN und BIC) mit. Beachten Sie bitte, dass die Rücküberweisungen einige Wochen in Anspruch nehmen können. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.